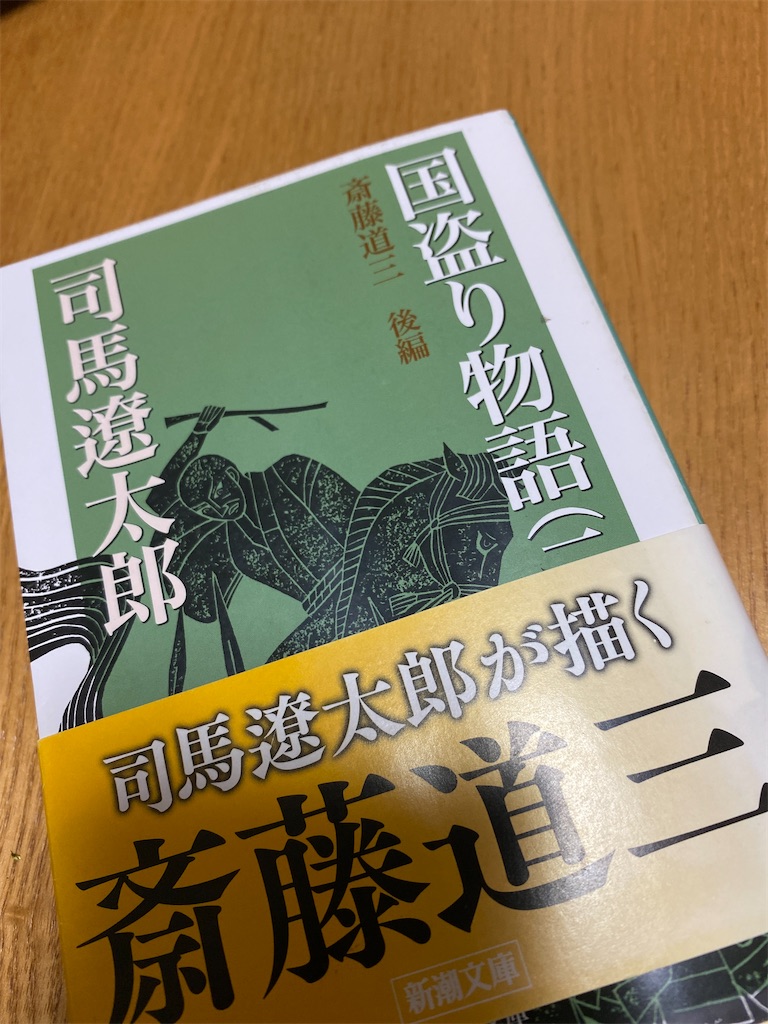

国盗り物語

庄九郎にとってなにが面白いといっても権謀術数ほどおもしろいものはない。

権ははかりごと、

謀もはかりごと、

術もはかりごと、

数もはかりごと、

この四つの文字ほど庄九郎が好きな文字はない。

これは国盗り物語の中で、

庄九郎(稀代の権謀術数家といえる成り上がりの下剋上大名 斎藤道三)の心理描写である。

後世の人々に“蝮”…マムシと呼ばれた道三。

彼は一介の油売りであった身から、美濃一国を奪い取った。

いわゆる、典型的な下剋上。

日本史の教科書にも、道三の名は下剋上との言葉と同義語であったように思う。

この下剋上は、

現代の社会で考えたときに、

ただの庶民の生まれが総理大臣になったとの話とは置き換わらない。

時代が違う。

時は戦国時代。

権謀術数が蠢く魑魅魍魎の中、一国を切り取るまでの物語。

「国盗り物語」

あらすじを引用。

貧しい油売りから美濃国主になった斎藤道三、天才的な知略で天下統一を計った織田信長。

新時代を拓く先鋒となった英雄たちの生涯。

本編は1〜4巻まである長編作品である。

前半は道三の物語であり、

(この道三と信長・光秀は関係性が深く、それが後半へとつながる流れは見事すぎる。)

冒頭に引用した権謀術数のくだりは、鮮烈に印象に残る一文。

おおよそ読んだのは12〜13年前。

大学生の頃。

おそらく、後編の織田信長を目当てに読み始めたと思うが、

権謀術数を分解して、再結合させたこの文章には痺れた思い出がある。

道三の生き様は、強烈で、

その熾烈な生き様が一つの国盗りとの芸術作品になろうとする瞬間を、

道三が自身の権謀術数に酔う形で描く司馬遼太郎は、

やはり歴史家としてだけではなく、文章家として優れている。

その潮流が織田信長に引き継がれていく作品なので、後編も読み終えてからじっくり思い返したい作品。