「くまちゃん」角田光代

「くまちゃん」

本作は連作短編フラれ小説である。

構成が面白く。

第一話の主人公がフラれる。

第二話はフった相手が主人公になる。

の繰り返し。

ネタバレ気味なのは承知だが。

三話目で辺りで誰しも気づくだろうし。

且つ、最終的にどうなるか?を楽しむ作品ではないと思うので。

フラれるのは辛い事。

刹那的に永遠の未来を信じたであろう相手との関係が簡単に崩れる。

もちろん、恋人同士であった時間の濃さにも比例するだろうが。

俗に言う、自分の一部をもぎ取られた感覚。

何故、私はフラれたのか?

大抵の(常識的な)カップルの場合、別れる際に話し合いの場が設けられる。

もちろん、様々な理由を告げられるのだが。

納得できる場合ってあるのかな?とも思う。

好きになった理由を問われた時。

"優しいから"と、とびきり陳腐な返答と同じようなもので。

(誰もがそんな簡単な事ではないとわかっている)

別れる理由なんて、そうそう簡単に説明できないと思う。

"フラれた人間"と"フった人間"の主観が連続して繰り返される本作を読むとそう感じる。

本作の妙味は。

フラれた人間が刹那的に世界の崩壊を味わっている一方。

フった人間は別の時間軸で新しい恋の始まりが描かれており(最終的にはフラれる、が)

その中で、かつてフった恋人を過去として思い出す点である。

具体的に言えば。

第一話のフラれた話。

→第二話は1〜2年後に第一話でフった主人公がフラれる話。

と時間的な段差がある。

なので、瞬間的なフラれた/フった、ではないのである。

時間軸のズレがある。

フラれた人はその瞬間を。

フった人はフった瞬間を過去に抱きながらフラれる、のである。

この軸のズレがフった/フラれたの繊細な関係を表現しているような気がしてならない。

フったフラれたの人間関係は同じ時間を共有していないと言えるかもしれない。

同じ今を生きていない、と表現したら良いだろうか。

それが恋人ではなくなるとの意味であろうし。

言葉で付け足す別れる理由よりもはるかに納得できる。

さて、本作の魅力としてもう一つ。

あとがきの角田光代さんの言葉がある。

フラれることについて書いた文章であるが、そのまま引用したい。

ふられることがいいことだとは思わないけれど、でも、旅を一回するようなことくらいのよさはあると思う。

ある場所を旅することによって、今まで知らなかったものを見る、食べたことのないものを食べる、親切な人に会ってうれしいときもあれば、だまされて地団駄を踏むこともある。

一概にいい思いばかりで旅を終えることはできないが、旅から帰れば、以前とは違う場所にいる自分に気づく。

ふられる、ということには、そのような面がたしかにあると思うのだ。

そして、恋が、自分にとって意味を持ったものならば、たとえ別れ際がどんなに嫌なものでも、またどんなにこっぴどいふられかたをしたとしても、ふられる以前の関係は、私たちを構成するあるパーツとして私たちの内に在る。もう、どうしようもなく、在る。

僕はこの最後の、一文が好きで。

フラれると、自分の身体がもぎ取られたかのような感じがする。

そして、フラれた事を否定したい一心から、フラれる以前の関係を帳消しにしたくなるのだが。

本気で誰かを思ったなら、もう絶対に以前の自分とは異なる。

全く影響を受けなかったとしたら、それは好きではなかったのだと思う。

「3度目の殺人」 3度目の殺人とは何を意味するのか?

「3度目の殺人」

このタイトルの意味は何なのか?が肝。

緊張感の滲む空気感でストーリーが進む。

誰しもが考えるはず

"3度目の殺人"とは何を意味しているのか?

2度目までは物語の中で明らかになっている。

では?示唆される3度目とは?

この点はミステリーの"誰が犯人なのか?"を隠す楽しさにも似ていて。

結末はどうなるのか?

もしくは、どっちの意味を選ぶのか?

最後までわからない。

故に、緊張感が持続する。

鑑賞後、愕然とする。

いわゆる勧善懲悪的な映画ではない。

色々な可能性を示唆し包括していると思う。

故、"いや、俺はこう思う、私はこう思う"が対立する可能性あり。

でも、それは素晴らしい映画の証左。

あらすじを引用。

「そして父になる」の是枝裕和監督と福山雅治が再タッグを組み、是枝監督のオリジナル脚本で描いた法廷心理ドラマ。

勝つことにこだわる弁護士・重盛は、殺人の前科がある男・三隅の弁護を仕方なく担当することに。

解雇された工場の社長を殺害して死体に火をつけた容疑で起訴されている三隅は犯行を自供しており、このままだと死刑は免れない。

しかし三隅の動機はいまいち釈然とせず、重盛は面会を重ねるたびに、本当に彼が殺したのか確信が持てなくなっていく。

是枝監督作には初参加となる役所広司が殺人犯・三隅役で福山と初共演を果たし、「海街diary」の広瀬すずが物語の鍵を握る被害者の娘役を演じる。

昇華させているのは役所広司さんの力が大きいと思う。

本作では殺人の前科を持ちながら、再度殺人を犯した犯人の役を演じる。

彼が作品の肝。

観客は"3度目の殺人"の意味合いを探るヒントを探す。

だが、役所広司を支点として善悪が振り子のように振れる。

つまり、わからない、のである。

彼が再度殺人を犯した犯罪者として死刑に値するのかどうか?が。

主人公である弁護士(福山雅治)も同じように揺れる。

この点が、観客とシンクロする部分があり。

そこに本作の魅力がある。

何にどう揺れるか?との点は見てのお楽しみとすべきだと思うが。

テーマは深い。

司法の問題が直球的に語られる。

臭いものには蓋、との考え方が滲み出る。

青臭く言えば、正義とはどこにあるのか?とも思う。

本作はあくまで主観的作品である。

主人公である弁護士 重盛(福山雅治)の目線で見た一つの殺人事件と言っていい。

だからこそ、映画の描かれ方だけが真実ではないと思う。

劇中の「お前みたいな奴がいるから犯罪者が罪と向き合えないんだ」的なセリフが心に棘を残す。

事実は一つしかない。

だが、真実は事実の周りにいくらでもある。

一つの殺人事件を弁護士側からどう見えるか?

これは事実に対して、"弁護士が見る真実"だと思う。

真実には、"そう思いたいだけ"、との願望が混じっている事がある。

そう考えて、この映画を考え直すと、言葉を失う。

間違いなく良作。

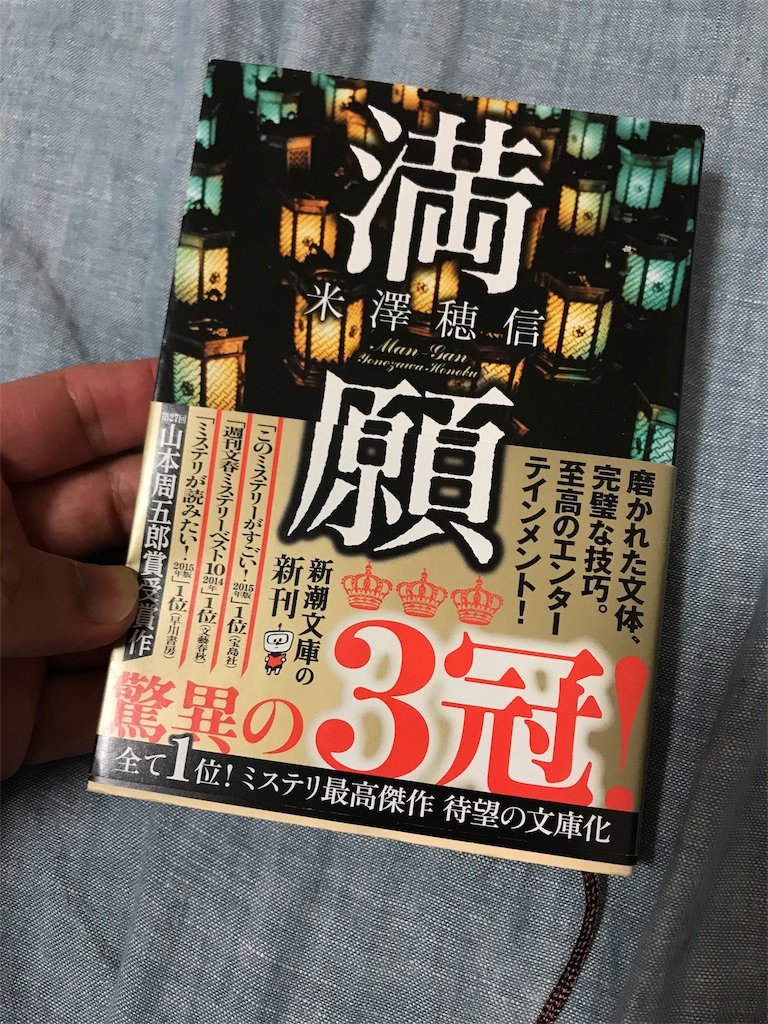

短編の良さ 満願

短編は難しいと思う。

具体的に。

圧倒的に印象に残らない事が多い。

読んでいる時間が短いのだから当たり前ではあるが。

小説を読む、とは世界観に浸る行為でもある。

読者を夢中にして離さない=浸る事ができる小説、と言い換えてもいい。

短編は短いが故に、世界観に浸れずに終わる、場合が多い。

なので、僕の中で良質な短編集とは、"確固とした世界観を持っている事"が挙げられる。

浸れる作品。

作品に匂いがある短編と言い換えてもいいだろう。

僕が短編で最も印象に残っているのはスティーブンキングの「刑務所のリタ・ヘイワース」である。

かの有名な「ショーシャンクの空に」の原作。

僕自身は、映画を観た上で、知らずに読んだ。

「あれ?この話どっかで聞いたような・・・」

「あっ!!!ショーシャンクの空にじゃん!!!」

と、大発見である。

僕自身は小説を映画が凌駕した作品だと思う。

原作を読むと映画が楽しくなくなるジレンマを完全に打ち破った稀有な例。

なぜか・・・?と考えた時。

「刑務所のリタ・ヘイワース」が短編だったからではないか?と思っている。

つまり、”原作にはこのシーンがあったのに〜”的なモヤモヤが発生しない。

原作を忠実に表現すると映画ってのは4時間を優に超えてしまう。

だから、削って削ってを繰り返すのだと思うが、誰もが納得する削りなんて存在しないのである。

必ずや、原作至上主義者の反撃にあう。

短編だとそれがない。

つまり、短編は映画化しやすいと思う。

なので、短編を読む時に映画化できるだろうか?との目線で読む事も多い。

先の話につなげると、世界観のある短編は映画化しやすい、となる。

逆に言えば、映画化できそうな短編は世界観があって良作との見方もできるのである。

さて、短編集の前編を映画化できそうな驚愕の小説を紹介する。

「満願」

ストーリーを引用。

人を殺め、静かに刑期を終えた妻の本当の動機とは――。

驚愕の結末で唸らせる表題作はじめ、交番勤務の警官や在外ビジネスマン、フリーライターなど、切実に生きる人々が遭遇する6つの奇妙な事件。入念に磨き上げられた流麗な文章と精緻なロジック。「日常の謎」の名手が描く、王道的ミステリの新たな傑作誕生!

これは抜群に面白い。

特筆すべき点は収録されている6作品が全て映画化できる程の密度を持っている事。

しかも、別々の匂い、違う作風で。

僕は本作を何も知らずに読んだら、様々な作家のオムニバスであると勘違いするかもしれない。

他の作品は読んだ事がないが、着目に値する。

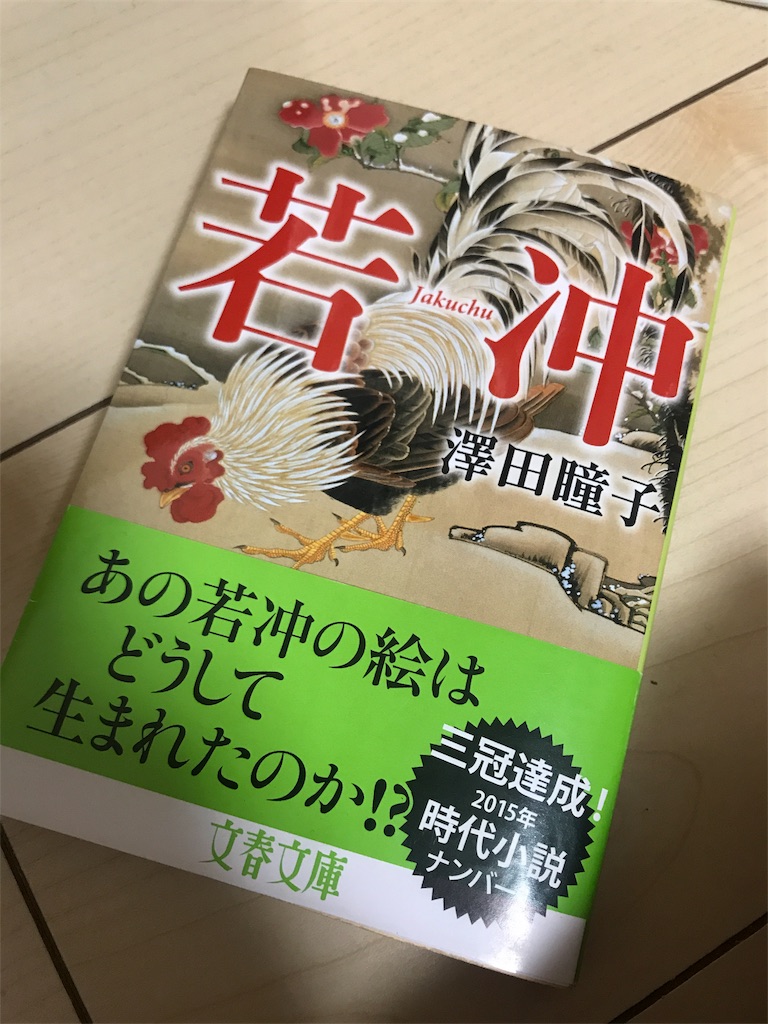

「若冲」 澤田瞳子

蓮の花が泥濘から咲き出るが故に麗しいが如く、美しきものは、決して高潔清高なる魂からのみ生まれるわけではない。

本文から引用。

「若冲」

澤田瞳子

本作のテーマは若冲の絵はどのようにして生まれたのか?である。

上記の引用はそのテーマを考える上で重要なポイント。

芸術は人生を投影するものであると、と考えたくなる。

全てをその枠組みに当てはめる事は出来ないと思うが。

考え方として納得できる部分あり。

例えば、有名な作品であるムンクの"叫び"。

この作品にインスパイアされたものが数々存在し、一度は見たことがある構図だろう。

僕自身、この作品を教科書で見た時、かなりの衝撃を受けた。

そして思った。

こんな作品を書く人物はどんな人間なんだろうか?と。

ムンク自身は発言を引用する。

「物心がついてから、生の不安が僕から離れたことはない。僕の芸術は自己告白だった・・・。生の不安も病もなければ、僕はまるで舵のない船だったろう」

この一文と"叫び"の作風は合致する。

ムンクとは"不安を芸術に昇華させた画家である"と言いたくなるのは当然。

※ちなみに以前に行ったムンクの美術展では"生と死"の両面を持つ画家と表現されていました。

一人の人間が何かを生み出す。

それは人生の延長線上にあるものである。

そうすると、逆算により想像力を膨らます事が可能。

この作品を生み出す人物の人生はどのようなものであったのか?と。

作品から人生を想像するのである。

本作はそのような視点で構成されている。

つまり、若冲の作品を鑑賞して思った事、おそらく彼の人生はかのようなものであろう、とのストーリーなのである。

最大のポイントは若冲に妻がいた、とする点。

解説にもあるが、若冲には妻がいたとの記録はない。

ただ、妻がいなかったとの記録もないのである。

これが重要。

小説家は記録なき歴史には想像力でストーリーを吹き込む事ができる。

記載のない歴史に物語がある。

なお、著者は若冲の作品を愛する者がいてこそのもの、と考えるが故、このようなストーリーになったようである。

僕自身は若冲の作品をそこまで知らずして読んでいるため、そうなのか、と思うばかり。

若冲の作品に耽溺している人はどう思うのか?

若冲を知る人も、知らぬ人も楽しめる作品だと思う。

「ストーナー」人生の小説

小説は人生を豊かにするものだと思っています。

非常に月並みな表現で恐縮ですが。

人生を知る、小説にはそういう効果があります。

僕が人生において、衝撃を受けた小説。

夏目漱石の「こころ」

高校時代の夏。

かくも深甚な悩みを赤裸々に語る主人公に衝撃を受けた。

もちろん、最後の選択も含めて。

大学生の夏。

思想。

これは大学生ならば誰もが染まるもの。

左へ右へ・・・どちらに振れるにせよ。

僕の思想が形成されたのは大学時代だったと思う。

その中で最も強烈な思想を叩きつけられたのが「カラマーゾフの兄弟」であった。

鈍器で思いっきり頭を殴られたかのような衝撃。

神はいるのか?いないのか?それとも神の創った世界を認めないのか?

夏目漱石「行人」

大学時代の冬。

僕はこの小説を前にして震えた。

自分自身の性質、悩みをここまで言語化されたのは初めてだった。

信じる者と考える者。

このテーマは未だに僕を捉えてやまない。

明治時代にもう自分と同じ悩みを抱えている人がいた。

慄然として慄く。

カズオイシグロ「わたしを離さないで」

静謐。

僕がこの小説を読んだ時に周りの音が聞こえなくなる感覚を味わった。

語り口、ストーリー・・・

全てにおいて静謐さに溢れていた。

夜の湖に一滴の水滴が落ちて波紋が起きたかのような。

水滴が落ちた音以外に一切の物音がないかのような。

初めて知った。

小説は自分を包んでいる空気を変える。

そして、今。

新しく人生の中で大切な一冊になるであろう小説に出会う。

語るのはまた今度にする。

題名だけ。

「ストーナー」

2017年のベスト。

もう一度言いますが。

小説は人生を豊かにするものだと思っています。

非常に月並みな表現で恐縮ですが。

人生を知る、小説にはそういう効果があります。

まさにこの小説はそういう一冊。

人生の小説、と言っても過言ではない。

小説の素晴らしさ、ああ、とても幸せである。

「代償」 伊岡瞬

夢中になる読書はいつだって楽しい。

基本的に、僕は本を読み始めてからノンストップで最後まで読み切る事は少ない。

(というか、多くの人がそうだと思う。)

読み終わるまで何日か経過するのが普通だ。

ただ、時に。

生活の中心を完全に読書に奪われる作品がある。

・休日ならば外出しなくなる

・平日ならば定時で帰ろうとする

加えて、睡眠時間を削り出すと"徹夜小説"と呼ばれる。

この読書体験はスゴくいい。

本を読む醍醐味。

大抵の場合、不意打ちで急襲されるので注意。

よっしゃ、徹夜小説だ、と思いながら読み始めるのではなく。

"あれ?止まらない、止まらない。もう24時じゃん・・・」

となる。

"各駅停車の鈍行に乗ったはずが、特急で駅をどんどん飛ばしてます"的なイメージで。

掃除、洗濯、ゴミ出し、食事。

本来すべき事がどんどん手に付かなくなる。

思い出す最初の記憶では恩田陸さんの「六番目の小夜子」が思う浮かぶ。

最近では、貴志祐介さんの「悪の祭典」か。

これが不思議で名作ならば徹夜小説になるか?と言われるとそうでもない。

よく考えると細かい設定に無理があったり、ラストが呆気なかったりする。

(もちろん、名作の徹夜小説もあるのだけど)

ただ、一つ言えるのは。

引き込まれた時間はそれだけで価値がある。

最終的に別れた恋愛が全て悪いものではないように。

「代償」

伊岡瞬

この作家さんでは、初めて読んだ作品。

そして、徹夜小説。

会社の読書家上司が「この人の本は買って読んでいる」と発言しているのを小耳に挟んだので読んでみた。

本屋さんでも推されていたしね。

あらすじを引用。

平凡な家庭の小学生・圭輔は、ある事故をきっかけに遠縁の同級生・達也と暮らすことになり、一転、不幸な境遇に陥る。

寿人という友人を得て苦境を脱し、長じて弁護士となった圭輔に、収監された達也から弁護依頼が舞い込んだ“私は無実の罪で逮捕されました。どうか、お願いです。かつての友情に免じて、私の弁護をしていただけないでしょうか”。

裁判を弄ぶ達也、追いつめられた圭輔。

事件を調べ始めた寿人は、証言の意外な綻びを見つけ、巧妙に仕組まれた罠をときほどいてゆくが―。

『教室に雨は降らない』の気鋭による、クライムサスペンス!

主人公である圭輔に達也たる悪い奴が纏わりつく。

この達也が救いようのない人物。

いわゆるイヤミス的な要素あり。

悪の種類が下卑。

生乾きの湿った雑巾で身体中をを撫でられるような感じ。

どの角度から読んでも魅力がない。

そして、ある日、圭輔の人生を大きく狂わす大事件が起きる。

(圭輔の世界が崩壊するような)

事件に達也は関わっていたのか?

何故、事件は起きたのか?

物語はそこを核として進む。

第一部は事件が起きた幼少期を描く。

事件後の不幸な境遇はみるに耐えないものがある。

そして、その中心にいつも達也がいる。

第二部は大人になった後を描く。

不幸な境遇から奇跡的に這い上がり、弁護士となった圭輔。

彼の前に再び達也が現れる。

殺人の罪で起訴された達也が圭輔に弁護を依頼するのだ。

・・・

本作の構図は不幸の歯車ともいうべき達也との対峙。

大人になった圭輔が過去と向き合う話と言っても良い。

・・・

徐々に明らかになる真実。

結末はどうなるのか?

タイトルである「代償」の意味とは?

・・・

先に述べた通り徹夜小説。

個人的に少々思ったのは。

人物の魅力に欠ける部分が物語を若干浅いものにしている。

(なので評価が多少バラけるのは理解できる。)

ただし、徹夜小説である時点で正義である。

一気読みしたくなる作品。

特設サイトのリンクを貼っておく。

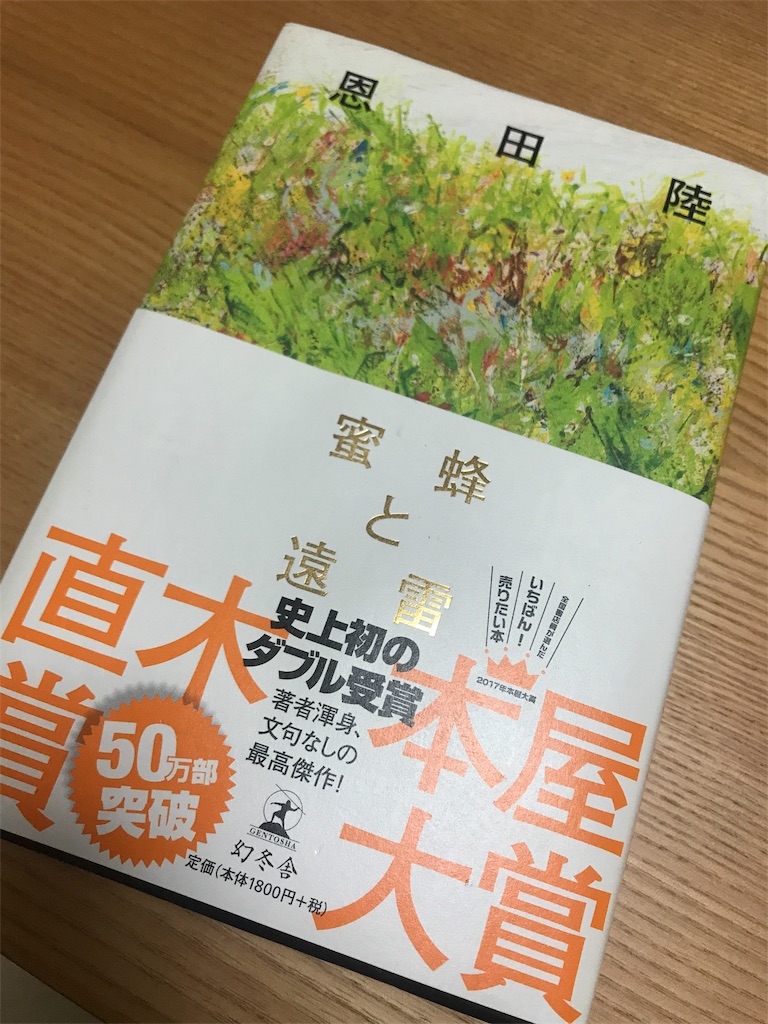

「蜜蜂と遠雷」 恩田陸

本屋大賞の作品は面白い。

直木賞の作品は面白い。

そりゃ面白いに決まってますよ。

アカデミー賞 全部門受賞作品!!!!

みたいな感覚だと思いますがね。

「蜜蜂と遠雷」

著者 恩田陸

音楽の話。

ピアノコンクールが舞台。

群像劇である。

視点が次から次へと移り変わる構成。

登場人物が魅力的。

一人紹介する。

(同じように魅力的なストーリーを持つ人物が何人もいます。)

天才ピアニストの栄伝亜夜。

彼女は子供の頃から天才少女としてピアノを弾いてきた。

ただ、13歳の時に母親が突然死去してからピアノが弾けなくなっていた、との経歴を持つ。

母親の死後、最初のコンサートで彼女は逃げ出した、のである。

母を喪い音楽も失った天才少女。

コンサートをドタキャンした彼女は「消えた天才少女」として有名になった。

何故、彼女が再びコンクールに参加する気になったのか?との点はさておき。

(実は本人はコンクール参加に乗り気ではない部分もあるのだが)

"消えた天才少女"が再び表舞台に現れたのだから、世間の目は冷ややかで好奇的。

彼女が復帰したコンクールで初めてピアノを弾く前の嫌な緊張感を表現した文を引用する。

天才少女の復活、あるいはその成れの果てを目撃しようと待ち構えている、この悪意と意地悪な期待に満ちた観客の視線。

・・・

そんな中、栄伝亜夜は帰ってきた。

コンクールで弾き始めた瞬間の表現を引用。

彼女が弾き始めたとたん、会場全体が覚醒し、同時に居住まいを正したところが見えたような気がした。

モノが違う。

天才少女の復活、とのストーリーは心のグッとくるものあり。

ただし、栄伝亜夜はそれだけでは止まらない。

復活?再生?帰還?

・・・

違う、覚醒である。

天才の覚醒。

天才少女がコンクールで覚醒する物語。

覚醒の理由はもう一人の天才ピアニストである風間塵の影響が大きく。

天才が共鳴して高みに登る。

もうこのストーリー展開がたまらない。

革命的なドラマティックさが内包された鮮やかで美しい物語が紡がれる。

覚醒した彼女をこう表現する。

一音一音にぎっしりと哲学や世界観のようなものが詰めこまれ、なおかつみずみずしい。

それらは固まっているのではなく、常に熱く流動的な想念が鼓動している。

音楽それ自体が有機体のように「生きている。

彼女の演奏を聴いていると、はるか高みから睥睨する高次の存在を感じてしまう。

彼女自身がピアノを媒体とした巫女か依代のようなものなのだ。

彼女を使って誰かが「弾いて」いる。

そんな気すらしてくる。

本作の魅力は”音楽を文章で巧みに表現している事"

"音楽が聴こえてくるみたい"とはよく言ったもので。

"音楽の感動と高揚感をダイレクトに体験しているかのような錯覚に陥る"。

本作は読んでいて、ワクワクする。

そう。本作はワクワクする物語である。

おすすめしたいと思った人の多くはこのワクワク感にやられていると思う。

例えるなら、大好きなものがいっぱい詰まった部屋の扉を開けようとしているかのような圧倒的高揚感。

焦燥感が入り混じった感情を呼び起こす。

そもそも恩田陸さん自体が小説に引き込むのが実に巧みな作家さんである。

作品が醸し出す世界観だけで人を本の虜にできる作家である。

夢中にさせるのがお上手な作家さんNo.1は恩田陸さんだと思う。

僕は、恩田陸さんの本を少年/少女時代に読んだ人は大人になっても本を好きなのではないか?説、との自論を密かに持っているくらいである。

おすすめしたくなりますよね、そりゃ。

P.S

なお。

(観た人しかわからないので申し訳ないが)

映画「ララランド」のテンポの良さワクワク感が非常に似通っている。

あの雰囲気を小説で味わえるの?!

と思うでしょう。

読んでみれば言っている事がわかります。

「読むララランド」と表現するのとわかりやすいかもなぁ。